지난 전기 Basic에 이어 약간의 발전을 해볼 시간이에요. 저기 걸어가는 고양이의 몸에 풍선이 어떻게 붙어있는지에 대해서 대답해보려고 하는데요, 그러려면 정전기 유도를 알아야 해요.

정전기 유도

정전기 유도, 용어는 딱딱하지만 생각보다 쉬워요. 풍선을 머리에 비벼서 천장에 붙여본 적이 있는 사람이라면 정전기 유도를 이미 잘 쓰고 있는 건데요, 그 과정을 조금 쪼개어서 이야기해볼게요.

1. 전기를 띠는 물체(=대전체)을 준비합니다.

2. 대전되지 않은 물체에 가까이 합니다.

3. 슬쩍 전하가 쏠립니다.

4. 부분적으로 전기를 띠게 되고 서로 당깁니다.

2. 대전되지 않은 물체에 가까이 합니다.

3. 슬쩍 전하가 쏠립니다.

4. 부분적으로 전기를 띠게 되고 서로 당깁니다.

같은 부호의 전하는 밀어내고 다른 부호면 당긴다고 했죠?(☞전기력)

가 가까이 오면 물체 안의

가 가까이 오면 물체 안의  들은 그

들은 그  에 더 가까이 가려고 하고

에 더 가까이 가려고 하고  를 띠는 원자핵들은 멀어지려고 합니다. 그러면 가까운 곳에 자연스럽게

를 띠는 원자핵들은 멀어지려고 합니다. 그러면 가까운 곳에 자연스럽게  가 배치되게 되고 서로 당기는 힘이 작용해서 붙어있게 되는 거에요. 이게 정전기 유도!

가 배치되게 되고 서로 당기는 힘이 작용해서 붙어있게 되는 거에요. 이게 정전기 유도!

도체, 부도체

: 끝난거 아니었어?!

: 끝난거 아니었어?!그렇긴 한데, 도체와 부도체에서 정전기 유도의 형태가 조금 다르거든요^^; 그래서 도체와 부도체에 대해 이쯤에서 정리를 한 번 하는게 좋아요.

도체의 '도'는 무언가 인도한다는 뜻을 담고 있어요. 여기서는 전자가 잘 움직일 수 있게 해준다는 말이고요. 즉,

도체의 '도'는 무언가 인도한다는 뜻을 담고 있어요. 여기서는 전자가 잘 움직일 수 있게 해준다는 말이고요. 즉,

도체 ☞ 전류가 잘 통하는 물질!

부도체 ☞ 전류가 잘 통하지 않는 물질!

부도체 ☞ 전류가 잘 통하지 않는 물질!

전류가 통하고 아니고는 자유전자 가 있는지 없는지로 결정되는데요, 기본적으로 전자

가 있는지 없는지로 결정되는데요, 기본적으로 전자 는 원자핵

는 원자핵 에 속박되어 있어요.

에 속박되어 있어요.

가 있는지 없는지로 결정되는데요, 기본적으로 전자

가 있는지 없는지로 결정되는데요, 기본적으로 전자 는 원자핵

는 원자핵 에 속박되어 있어요.

에 속박되어 있어요. : 속박이라니? 말이 너무 어려워, 마법이라도 쓴다는 거야?

: 속박이라니? 말이 너무 어려워, 마법이라도 쓴다는 거야?예를 들어 우리 몸은 보통 지구에 붙어있죠? 지-인짜 힘껏 점프를 한다고 해도 금방 지구에 찰싹 달라붙게 되고요.

지구가 우리 몸을 중력으로 당기고 있는데, 우리한테 그걸 이길만큼의 에너지가 없기 때문에 그래요. 마치 우리가 지구에서 에너지를 빚져서 지구가 우리를 구속하고 있는거죠. 그걸 갚을 만큼의 에너지를 가지게 되면 우주선이나 로켓처럼 언젠가 지구 밖으로 나갈 수도 있을 테고요.

마찬가지로 전자 도 원자핵

도 원자핵 이 당기는 전기력에 의해 속박되어 있어요. 충분한 에너지를 가지고 있지 않은 전자는 원자핵 근처에 머물수 밖에 없고요.

이 당기는 전기력에 의해 속박되어 있어요. 충분한 에너지를 가지고 있지 않은 전자는 원자핵 근처에 머물수 밖에 없고요.

도 원자핵

도 원자핵 이 당기는 전기력에 의해 속박되어 있어요. 충분한 에너지를 가지고 있지 않은 전자는 원자핵 근처에 머물수 밖에 없고요.

이 당기는 전기력에 의해 속박되어 있어요. 충분한 에너지를 가지고 있지 않은 전자는 원자핵 근처에 머물수 밖에 없고요.

그런데 도체에서 원자핵과 비교적 멀리 있는 전자들은 여유가 조금 있어요. 그래서 큰 에너지가 없어도 여기저기 다닐 수 있고요. 이런 전자들을 자유 전자 라고 해요.

라고 해요.

라고 해요.

라고 해요.

도체에서는 이런 자유 전자 들이 여기저기를 다니게 되고, 여러 전자들이 일제히 한 방향으로 움직이게 되면 전류가 흐른다고 부를 수 있게 돼요.

들이 여기저기를 다니게 되고, 여러 전자들이 일제히 한 방향으로 움직이게 되면 전류가 흐른다고 부를 수 있게 돼요.

들이 여기저기를 다니게 되고, 여러 전자들이 일제히 한 방향으로 움직이게 되면 전류가 흐른다고 부를 수 있게 돼요.

들이 여기저기를 다니게 되고, 여러 전자들이 일제히 한 방향으로 움직이게 되면 전류가 흐른다고 부를 수 있게 돼요.

부도체는 이런 자유 전자들이 없어요. 다들 원자핵 근처에서만 있어야 하고 다른 곳으로 갈만한 여유가 거의 없어요. 그래서 전류가 잘 흐르지 않는다고 하는 거에요.

근처에서만 있어야 하고 다른 곳으로 갈만한 여유가 거의 없어요. 그래서 전류가 잘 흐르지 않는다고 하는 거에요.

근처에서만 있어야 하고 다른 곳으로 갈만한 여유가 거의 없어요. 그래서 전류가 잘 흐르지 않는다고 하는 거에요.

근처에서만 있어야 하고 다른 곳으로 갈만한 여유가 거의 없어요. 그래서 전류가 잘 흐르지 않는다고 하는 거에요.

: 그런데 정전기 유도 이야기하다가 갑자기 도체, 부도체는 왜 나온거야?

: 그런데 정전기 유도 이야기하다가 갑자기 도체, 부도체는 왜 나온거야?위와 같은 특징 때문에 도체와 부도체에서 정전기 유도가 조금 다르게 나타거든요.

도체의 정전기 유도

도체 근처에 대전체를 가까이 가져가면 자유 전자 들이 움직여요.

들이 움직여요.

여기 로 대전된 물체를 도체 가까이로 가져가볼까요. 그러면 도체 안의 자유 전자

로 대전된 물체를 도체 가까이로 가져가볼까요. 그러면 도체 안의 자유 전자 들이 일제히 멀어지려고 쏠리게 돼요. 대전체 가까운 곳에는 상대적으로 원자핵들이 남게 되니 대전체와 물체가 서로 당기게 될거에요. 전자들이 많이 이동했으니 힘이 꽤 세겠죠.

들이 일제히 멀어지려고 쏠리게 돼요. 대전체 가까운 곳에는 상대적으로 원자핵들이 남게 되니 대전체와 물체가 서로 당기게 될거에요. 전자들이 많이 이동했으니 힘이 꽤 세겠죠.

들이 움직여요.

들이 움직여요. 여기

로 대전된 물체를 도체 가까이로 가져가볼까요. 그러면 도체 안의 자유 전자

로 대전된 물체를 도체 가까이로 가져가볼까요. 그러면 도체 안의 자유 전자 들이 일제히 멀어지려고 쏠리게 돼요. 대전체 가까운 곳에는 상대적으로 원자핵들이 남게 되니 대전체와 물체가 서로 당기게 될거에요. 전자들이 많이 이동했으니 힘이 꽤 세겠죠.

들이 일제히 멀어지려고 쏠리게 돼요. 대전체 가까운 곳에는 상대적으로 원자핵들이 남게 되니 대전체와 물체가 서로 당기게 될거에요. 전자들이 많이 이동했으니 힘이 꽤 세겠죠.

부도체의 정전기 유도(=유전분극)

부도체는 아쉽지만 자유 전자 가 없어요.

가 없어요.

그래서 아래처럼 로 대전된 대전체를 가까이 가져가면 부도체 안의 전자

로 대전된 대전체를 가까이 가져가면 부도체 안의 전자 들은 많이 움직이지 못해요. 대신 제자리에서 최대한 멀어지려고는 할거에요. 그러면 어느정도 한쪽으로 전하가 몰린 효과가 있게 되고, 도체보다는 약하겠지만 충분히 거리가 가까우면 끌려올 수 있을 정도의 힘이 작용해요. 이렇게 부도체에서 정전기 유도가 일어나는 현상을 조금 더 어려운 말로 유전분극이라고 해요.

들은 많이 움직이지 못해요. 대신 제자리에서 최대한 멀어지려고는 할거에요. 그러면 어느정도 한쪽으로 전하가 몰린 효과가 있게 되고, 도체보다는 약하겠지만 충분히 거리가 가까우면 끌려올 수 있을 정도의 힘이 작용해요. 이렇게 부도체에서 정전기 유도가 일어나는 현상을 조금 더 어려운 말로 유전분극이라고 해요.

가 없어요.

가 없어요. 그래서 아래처럼

로 대전된 대전체를 가까이 가져가면 부도체 안의 전자

로 대전된 대전체를 가까이 가져가면 부도체 안의 전자 들은 많이 움직이지 못해요. 대신 제자리에서 최대한 멀어지려고는 할거에요. 그러면 어느정도 한쪽으로 전하가 몰린 효과가 있게 되고, 도체보다는 약하겠지만 충분히 거리가 가까우면 끌려올 수 있을 정도의 힘이 작용해요. 이렇게 부도체에서 정전기 유도가 일어나는 현상을 조금 더 어려운 말로 유전분극이라고 해요.

들은 많이 움직이지 못해요. 대신 제자리에서 최대한 멀어지려고는 할거에요. 그러면 어느정도 한쪽으로 전하가 몰린 효과가 있게 되고, 도체보다는 약하겠지만 충분히 거리가 가까우면 끌려올 수 있을 정도의 힘이 작용해요. 이렇게 부도체에서 정전기 유도가 일어나는 현상을 조금 더 어려운 말로 유전분극이라고 해요.

도체와 부도체에서 정전기 유도가 어떻게 일어나는지는 가상 실험으로 알아볼 수 있으니 클릭해서 이동해보세요.

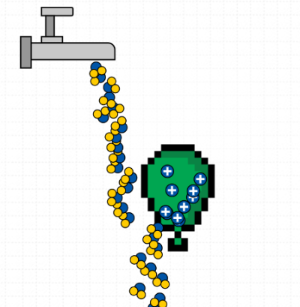

물줄기를 휘어보자💧

정전기 유도를 간단하게 알아볼 수 있는 방법이 있는데요. 물💧을 아주 가늘게 틀고 물줄기 근처에 대전체를 가져가보는거에요. 대전체는 마찰로 쉽게 만들 수 있는데요, 간단하게 풍선🎈 같은걸 머리카락에 문지르면 돼요. 그러면 아래 그림처럼 물줄기가 풍선 쪽으로 휘어지는 걸 볼 수 있어요.

이건 물의 구조가 부분적으로 전기를 띠고 있기 때문인데요,

물의 산소 부분은  를 띠고 있고 수소 부분은

를 띠고 있고 수소 부분은  를 띠고 있어요.

를 띠고 있어요.

그래서 를 띠는 대전체가 가까이 오면 산소 부분이 가까워지도록 돌아가고,

를 띠는 대전체가 가까이 오면 산소 부분이 가까워지도록 돌아가고,

를 띠고 있고 수소 부분은

를 띠고 있고 수소 부분은  를 띠고 있어요.

를 띠고 있어요. 그래서

를 띠는 대전체가 가까이 오면 산소 부분이 가까워지도록 돌아가고,

를 띠는 대전체가 가까이 오면 산소 부분이 가까워지도록 돌아가고,

를 띠는 대전체가 가까이 오면 수소 부분이 가까워지도록 돌아가요. 두 경우 모두 당기는 방향으로 힘이 작용해서 휘어지게 되고요.

를 띠는 대전체가 가까이 오면 수소 부분이 가까워지도록 돌아가요. 두 경우 모두 당기는 방향으로 힘이 작용해서 휘어지게 되고요.

이 실험도 가상 실험으로 알아볼 수 있으니 클릭해서 직접 관찰해보세요.

'물리하마' 카테고리의 다른 글

| [물리하마] 전기와 자기는 어떻게 전자기가 되었나: 길버트, 외르스테드, 패러데이, 맥스웰 (0) | 2023.01.27 |

|---|---|

| [물리하마] 자기 Basic: 자석, 길버트, 자기력🧲 (0) | 2023.01.02 |

| [물리하마] 전기 Basic: 전하, 전기력⚡ (0) | 2021.11.08 |

| [물리하마] 하늘은 어떻게 움직이나②: 튀코 브라헤, 케플러, 뉴턴, 만유인력, 타원궤도 (0) | 2021.06.26 |

| [물리하마] 하늘은 어떻게 움직이나①: 지동설, 천동설, 프톨레마이오스, 코페르니쿠스 (0) | 2021.06.23 |

물리하마

물리하마