오늘은 과학사에서 가장 요란했던 논쟁인 '천동설 vs 지동설' 이야기를 중심으로,

'천체들은 무슨 모양으로, 왜, 어떻게 그렇게 움직이는지'에 대해 알아볼거에요. 아주 길고 오래된 이야기지만 원래 옛날 얘기가 재밌잖아요?

우리 하마는 결론부터 이야기하는 것을 좋아하니까 큰 흐름부터 정리하고 시작할게요.

'천체들은 무슨 모양으로, 왜, 어떻게 그렇게 움직이는지'에 대해 알아볼거에요. 아주 길고 오래된 이야기지만 원래 옛날 얘기가 재밌잖아요?

우리 하마는 결론부터 이야기하는 것을 좋아하니까 큰 흐름부터 정리하고 시작할게요.

① 고대 그리스, 역시 고대 그리스답게 온갖 가설이 나와요.

② 그중 특히 아리스토텔레스(후대 과학자들이 영향을 너무 많이 받음)

③ 프톨레마이오스, 천동설(a.k.a 지구중심설)의 대표 주자.

④ 코페르니쿠스, 지동설(a.k.a 태양중심설)의 대표 주자.

⑤ 튀코 브라헤, 관측의 천재. 어마어마한 데이터로 수정된 천동설을 내놓아요.

⑥ 케플러, 타원 궤도를 포함한 케플러 법칙을 발표해요.

⑦ 뉴턴, 왜 타원 궤도인지를 수학적으로 못박아요. 이걸로 논쟁 끝.

② 그중 특히 아리스토텔레스(후대 과학자들이 영향을 너무 많이 받음)

③ 프톨레마이오스, 천동설(a.k.a 지구중심설)의 대표 주자.

④ 코페르니쿠스, 지동설(a.k.a 태양중심설)의 대표 주자.

⑤ 튀코 브라헤, 관측의 천재. 어마어마한 데이터로 수정된 천동설을 내놓아요.

⑥ 케플러, 타원 궤도를 포함한 케플러 법칙을 발표해요.

⑦ 뉴턴, 왜 타원 궤도인지를 수학적으로 못박아요. 이걸로 논쟁 끝.

long long time ago.. 고대 그리스..

온갖 생각들이 폭발하듯 나타나던 시기에요. 이후 세련되게 발전될 여러 가설들의 뿌리가 여기에 있어요. 그 중 주목해 볼 만한 모델을 세 가지만 살펴볼게요.

: 저번에 누워서 하늘을 봤는데, 하늘에 별이 박혀있고 빙글빙글 돌고 있었어.

: 저번에 누워서 하늘을 봤는데, 하늘에 별이 박혀있고 빙글빙글 돌고 있었어.

하마가 본 그 하늘을 그대로 정리하면 에우독소스의 모델이 나와요. 그 내용은,

▪천구가 여러 겹 있고, 중심에 지구가 있다.

▪천구에는 별이나 행성이 박혀있다.

▪천구는 하루에 한 바퀴나 일 년에 한 바퀴 돈다.

▪천구에는 별이나 행성이 박혀있다.

▪천구는 하루에 한 바퀴나 일 년에 한 바퀴 돈다.

라는 거였어요.

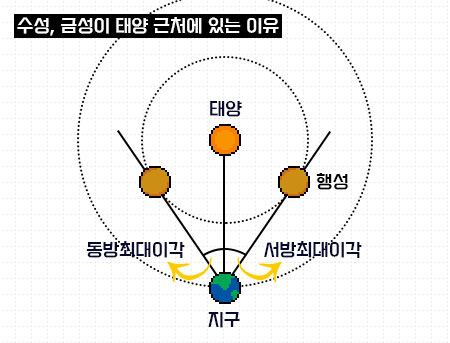

헤라클레이데스는 관찰 끝에 수성, 금성, 태양의 수상한 관계에 집중해요.

하늘에서 수성과 금성을 본 적이 있나요? 수성과 금성은 이상하게도 자꾸 태양 근처에서만 맴돌아요. 그것도 수상한데, 자기들끼리 위치도 자꾸 바뀌는 것 같고요. 그러면 천구가 겹쳐서 부딪히니까 말이 안 되는 거죠.

이 이상한 관계를 설명하기 위해 헤라클레이데스는

이 이상한 관계를 설명하기 위해 헤라클레이데스는

▪다들 지구 주위를 돌고 있지만, 수성과 금성만 태양 주위를 돌고 있다.

라는 모형을 내놓아요.

+ 잠깐! 근데 진짜 왜 그런거야?

금성과 수성이 태양 주위에서만 노는 것 같은 이유는 두 행성이 지구 궤도보다 안쪽에서 돌기 때문인데요,

그림을 보면 알 수 있듯이, 지구에서 수성이나 금성을 보면 최대로 벌어질 수 있는 각도가 얼마 안돼요. 궤도가 안쪽에 있으니까요. 그래서 금성(샛별!⭐)은 초저녁이나 새벽에 볼 수 있어요. (태양 근처에 있는데, 초저녁이나 새벽엔 태양 빛이 약하니까요.)

수성과 금성의 궤도를 어떻게 처리할 것인가 하는 문제는 이후 나올 천체 모형에서도 중요한 이슈가 될거에요.

수성과 금성의 궤도를 어떻게 처리할 것인가 하는 문제는 이후 나올 천체 모형에서도 중요한 이슈가 될거에요.

마지막으로 아리스타르코스라고 하는 사람은 지동설을 최초로 이야기 한 인물로 전해지는데요, 지금 우리가 알고 있는 모델과 거의 일치해요. 행성들은 전부 태양 주위를 돌고, 달은 지구 주위를 돌고 하는 거요.

생각을 너무 앞서서 했던 걸까요. 이후 신성 모독이라고 미움을 받았다고 해요.

생각을 너무 앞서서 했던 걸까요. 이후 신성 모독이라고 미움을 받았다고 해요.

고대 그리스의 가설들은 전체적으로 아이디어를 내놓는 정도의 수준이었다고 볼 수 있어요. 관측을 통한 구체적인 데이터에 기반하는 형태의 탐구 방법이 나오려면 아직 조금 더 있어야 해요.

특히 아리스토텔레스

아리스토텔레스는 에우독소스의 동심 천구 가설을 지지했는데요, 그가 지지한 가설이 무엇인지 보다는 그가 세워놓은 학문 체계가 중요해요. 이게 이후 매우 오랫동안 살아남아 엄청난 권위를 가지며 후대 학문들에 영향을 팍팍 주거든요.

천문학에서 영향을 많이 받은 부분을 간단하게 정리하면 아래와 같아요.

천문학에서 영향을 많이 받은 부분을 간단하게 정리하면 아래와 같아요.

압축해서 설명하면,

▪달을 기준으로 천상계와 지상계로 나눠요.

▪천상계는 에테르로 이루어진 완벽한 세계.

▪천체들은 완벽하니까 완전한 도형인 원 모양으로 일정하게 돈다.

▪불완전한 지상계는 물, 불, 공기, 흙으로 이루어져 있다.

▪각각은 자기 위치가 있음(Ex. 흙은 가장 아래)

▪천상계는 에테르로 이루어진 완벽한 세계.

▪천체들은 완벽하니까 완전한 도형인 원 모양으로 일정하게 돈다.

▪불완전한 지상계는 물, 불, 공기, 흙으로 이루어져 있다.

▪각각은 자기 위치가 있음(Ex. 흙은 가장 아래)

그러니까 이걸 다 지키려면 ① 지구는 우주의 중심이고 (지구=흙 ☞ 아래로!), ② 다른 천체들은 지구 주위를 등속도로 원운동 해야 한다는 결론이 나오게 돼요.

후대 과학자들이 이걸 얼마나 잘 지켜나가는지 볼까요?

후대 과학자들이 이걸 얼마나 잘 지켜나가는지 볼까요?

+ 역행운동 이야기

사실, 하나 더 해결해야 하는 문제가 있어요..^^;

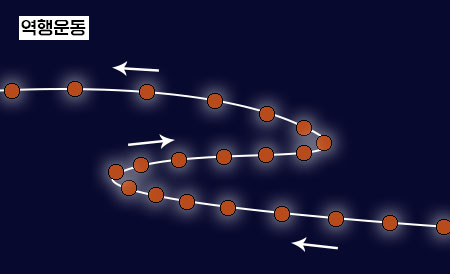

행성들을 보다 보면 잘 가던 행성이 갑자기 뒤로 후진해서 얼마간 가다가 다시 원래대로 가는 경우가 있어요. 이를 '역행 운동'이라고 하는데요.

행성들을 보다 보면 잘 가던 행성이 갑자기 뒤로 후진해서 얼마간 가다가 다시 원래대로 가는 경우가 있어요. 이를 '역행 운동'이라고 하는데요.

이에 대한 관찰은 쭉 있어왔지만 해결이 잘 안되고 있었어요.

: 아리스토텔레스님, 천체가 원운동 한다고 하셨는데, 갑자기 거꾸로 가는데요?

: 아리스토텔레스님, 천체가 원운동 한다고 하셨는데, 갑자기 거꾸로 가는데요?아리스토텔레스: 후배들이 방법을 찾을거야.

: 예?

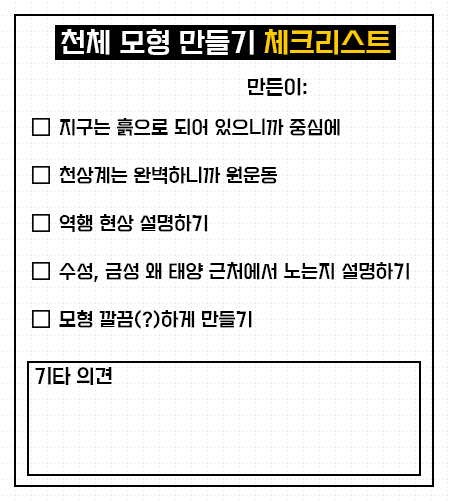

: 예?이제 후배 과학자들은 ① 지구는 가운데 두고, ② 천체들은 원운동 시키면서, ③ 수성과 금성은 왜 태양 근처에만 있는지 설명하고, ④ 역행 운동도 설명해야 하는 무거운 숙제를 받게 됐어요. 이왕 할 거 하나씩 체크해가면서 볼까요?

이제는 좀 더 세련되게 연구된 모형들이 나오는데요. 각각의 모형은 이 체크리스트를 일부만 충족하기도, 혹은 아예 체크리스트가 필요없게 만들어버리기도 했어요. 하나씩 살펴볼게요.

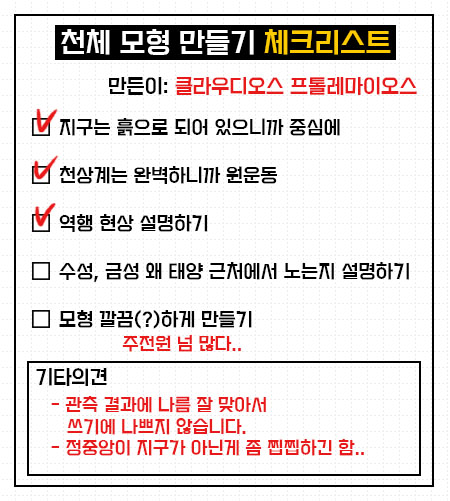

프톨레마이오스

천동설로 유명한 프톨레마이오스는 140년 쯤에 13권에 달하는 책 <천문학 집대성>에 그리스 천문학을 녹여 자신의 천체 모형을 제시했는데요, 이 책은 후에 아랍으로 건너 가면서 ‘가장 위대한 책’이라는 뜻의 <알마게스트>로 불리우게 돼요.

프톨레마이오스는 아리스토텔레스 체계를 무너뜨리지 않으면서 동시에 역행 현상과 천체들의 밝기가 자꾸 변하는 문제도 해결해야했어요. 따라서 아래와 같은 복잡한 모형이 나오게 돼요.

(※ 각 천체의 정확한 궤도, 주기 등은 반영되지 않은 그림입니다.)

천체들은 기본적으로 지구 주위를 돌고 있긴 하지만 그 중심(이심)이 지구 위치랑 약간 다르고요, 이렇게 돌면서 그 궤도를 중심으로 하는 작은 원(주전원)들을 그리며 돌고 있는 형태에요. 자세히 떼어보면 아래 그림과 같아요.

관측 결과와 맞추려다보니까 주전원이 80개나 넘게 그려졌어요. 속도도 일정하지 않고, 중심이 완전히 지구인것도 아니고요. 하지만 역행 현상은 잘 설명했어요. 아래 그림처럼요.

모양 자체는 뭔가 좀 깔끔하지 못한 느낌이 들긴 하지만 이렇게 정밀한 관측 결과를 토대로 이론을 전개한 방식에 방점을 두어야 한다고 평가해요. 이전까지 이런 방식으로 연구한 사람은 없었거든요. 당시 관측 결과에도 거의 잘 들어맞았고요.

체크리스트를 볼까요?

혁명의 시작, 코페르니쿠스

갑자기 천 년 이상을 뛰어넘어 왔어요. 그 사이에도 몇 가지 일은 있었지만 기본적으로는 프톨레마이오스의 모형이 지배했다고 보면 돼요.

코페르니쿠스는 프톨레마이오스 모델이 무언가 일관되지 못하고, 몇 가지 설명이 안되는 찝찝한 부분이 있다는 것에 집중하고 새로운 모형을 구상하여 <짧은 해설서>와 1543년 <천구의 회전에 관하여>로 발표하게 돼요.

코페르니쿠스는 프톨레마이오스 모델이 무언가 일관되지 못하고, 몇 가지 설명이 안되는 찝찝한 부분이 있다는 것에 집중하고 새로운 모형을 구상하여 <짧은 해설서>와 1543년 <천구의 회전에 관하여>로 발표하게 돼요.

기본적인 아이디어는,

▪태양이 중심이고

▪지구도 태양 주위를 돈다.

▪지구는 자전도 한다.

▪어쨌든 궤도 모양은 원

▪지구도 태양 주위를 돈다.

▪지구는 자전도 한다.

▪어쨌든 궤도 모양은 원

였어요.

이렇게 하면 역행 운동 같은걸 쉽게 설명할 수 있었고, 수성 금성 문제도 간단하게 해결 되거든요.

나름 괜찮아보이는 모델인데 반발은 좀 있었어요. 우선 아리스토텔레스 체계에 안맞았거든요. 지구는 흙으로 되어있는데 왜 중심으로 떨어지지 않냐? 하는 거죠. 지구가 움직인다는데 움직임이 안 느껴진다는 얘기도 있었고요.

저런 문제 제기는 지금 우리에겐 좀 터무니 없어 보이지만 당시에는 진지했고, 거기다 계속 궤도를 원 모양에 끼워 맞추려고 하다 보니까 관측 결과랑 안 맞아서 또! 주전원을 막 넣었어요. 그러다보니 프톨레마이오스보다 딱히 그렇게 깔끔해진 것도 아니게 됐고요.

이렇게 하면 역행 운동 같은걸 쉽게 설명할 수 있었고, 수성 금성 문제도 간단하게 해결 되거든요.

나름 괜찮아보이는 모델인데 반발은 좀 있었어요. 우선 아리스토텔레스 체계에 안맞았거든요. 지구는 흙으로 되어있는데 왜 중심으로 떨어지지 않냐? 하는 거죠. 지구가 움직인다는데 움직임이 안 느껴진다는 얘기도 있었고요.

저런 문제 제기는 지금 우리에겐 좀 터무니 없어 보이지만 당시에는 진지했고, 거기다 계속 궤도를 원 모양에 끼워 맞추려고 하다 보니까 관측 결과랑 안 맞아서 또! 주전원을 막 넣었어요. 그러다보니 프톨레마이오스보다 딱히 그렇게 깔끔해진 것도 아니게 됐고요.

생각보다 허점도 많은 모형이었지만 그래도 우리는 여전히 무언가 커다란 발상의 전환이 있을 때 ‘코페르니쿠스적 전환’이라는 말을 쓰죠. 2,000년간 당연한것처럼 중심을 차고 앉아있던 지구를 과감히 치우고 주변부로 밀어낸 시도가 대단하다고 봐요.

: 이때 교회는 반대 안했어?

: 이때 교회는 반대 안했어?이후 갈릴레이 때와 비교하면 의외로 큰 일은 없었는데요. 크게 두 가지 이유가 있어요. 하나는 <천구의 회전에 관하여> 원고를 마지막으로 받은 '오시안더'가 이건 발표되면 환영받긴 힘들겠다고 생각하고는 책의 서문에 미리 대비를 좀 해놓은 건데요. ‘이 체계는 계산상 편의를 위해 있는 수학적 조작이고, 실제 우주의 작동이 꼭 이렇다는 건 아니다.’ 뭐 이런 느낌으로요.

두번째는 그냥 책이 어려워서 많은 사람이 읽기엔 좀 힘들었다고 하네요.

“모든 것의 한가운데에 태양이 왕좌 위에 앉아 있다. 이 가장 아름다운 사원에서 이 빛나는 옥체가 전체를 한꺼번에 밝힐 수 있는 곳이 이곳 말고 어디에 있겠는가?”

(코페르니쿠스 <천구의 회전에 관하여> 1권)

이번 편에서는 여기까지 하고, 다음 편에 이어서 브라헤, 케플러, 뉴턴 등의 이야기를 계속 해보도록 해요.

: 이젠 하마가 우주의 중심이야!

: 이젠 하마가 우주의 중심이야!To be continued..

'물리하마' 카테고리의 다른 글

| [물리하마] 전기 Basic: 전하, 전기력⚡ (0) | 2021.11.08 |

|---|---|

| [물리하마] 하늘은 어떻게 움직이나②: 튀코 브라헤, 케플러, 뉴턴, 만유인력, 타원궤도 (0) | 2021.06.26 |

| [물리하마] 작용 반작용: 뉴턴 3법칙, 상호작용, 힘의 평형 (0) | 2021.05.17 |

| [물리하마] 가속도 법칙: 힘을 받으면 어떻게 되는가, 뉴턴 2법칙, F=ma (0) | 2021.05.13 |

| [물리하마] 속도와 가속도: 운동 표현하기 (0) | 2021.04.30 |

물리하마

물리하마